"Justiça Militar precisa de mais mulheres para diversificar aplicação do Direito"

29 de abril de 2018, 8h00

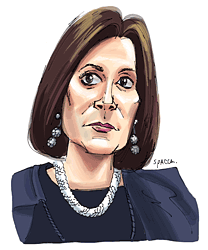

O Superior Tribunal Militar foi fundado apenas meses depois que a família real portuguesa chegou ao Brasil, em 1808. Embora não tenha tido sempre o mesmo nome, sempre foi a corte responsável por julgar crimes que a lei considerasse militares. A ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, nomeada em 2007, foi a primeira mulher da história do Brasil a ocupar uma cadeira no tribunal. Está lá até hoje, e continua ostentando o título de única ministra do STM da história.

O Superior Tribunal Militar foi fundado apenas meses depois que a família real portuguesa chegou ao Brasil, em 1808. Embora não tenha tido sempre o mesmo nome, sempre foi a corte responsável por julgar crimes que a lei considerasse militares. A ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, nomeada em 2007, foi a primeira mulher da história do Brasil a ocupar uma cadeira no tribunal. Está lá até hoje, e continua ostentando o título de única ministra do STM da história.Não é pouca coisa. Constitucionalista, a ministra também é conhecida por seus posicionamentos garantistas, que a levam a entender que nem todas as condutas que agridem os princípios da hierarquia e da disciplina são crime. Num tribunal cuja maioria das cadeiras é ocupada por integrantes das carreiras militares que se orgulham do rigo com que aplicam as leis, ser garantista significa ser voto vencido.

Posicionamento derrotado famoso dela é a favor da possibilidade de suspensão condicional da pena a casos de deserção se ficar demonstrado que o réu faz jus ao benefício. Mas o artigo 88 do Código de Processo Penal Militar impede, e é aplicado literalmente pelo STM.

Em entrevista à ConJur, a ministra, que presidiu o tribunal entre 2013 e 2015, explica que o posicionamento de seus colegas é prova de que as críticas a uma suposta leniência da Justiça Militar em relação a oficiais é um mito.

Por isso ela defende a Lei 13.491/2017, que transfere para a Justiça Militar a competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis cometidos por militares. De acordo com a ministra, a Justiça Militar terá de se adaptar, já que a Constituição prevê expressamente que réus por homicídio devem ser julgados pelo júri.

Mas essa mesma lei, lembra Maria Elizabeth, permite aos tribunais militares aplicarem mecanismos externos ao CPM, como algumas medidas da Lei Maria da Penha. Uma esperança para as mulheres militares vítimas de violência doméstica, já que o STM entende que não existe esse tipo penal no CPM, e os agressores acabam respondendo por lesão corporal, infração cujas penas são bem mais brandas e não preveem medidas protetivas às vítimas:

Leia a entrevista:

ConJur — Como é o seu dia a dia como única mulher da corte?

Maria Elizabeth Rocha — Fui muito bem recebida aqui. Não vou dizer que não existem discriminações, sobretudo, por incrível que pareça, de colegas civis. Os militares sempre tiveram uma postura muito cordial, muito respeitosa e eu nunca tive nenhum tipo de atrito. Mas com os civis a relação pode ser muitas vezes delicada.

ConJur — Em que sentido?

Maria Elizabeth Rocha — Brincadeiras infelizes como “o melhor movimento feminista é o dos quadris” eu já ouvi, mas não tiveram o condão de ofender. Alguns homens estão acostumados a fazer gracejos e comentários assim. O problema é quando vai além da piada e preconceitos sexistas afloram, aí a questão se complica. Mas como sempre digo: tais embates me tornam mais determinada a prosseguir e a não me acovardar. Lidar com a discriminação de gênero é um confronto permanente de todas as mulheres, em qualquer instituição, pública ou privada. E nós temos de enfrentá-lo com a cabeça erguida, sem intimidação.

ConJur — Existem momentos de preconceito menos velado?

Maria Elizabeth Rocha — Com certeza. Fiz indicações, como ministra, para a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar na categoria de alta distinção. Foram todas rebaixadas para distinção, na minha ausência da sessão por motivo de saúde, porque se tratavam de advogados. Porém, advogados notórios. Ora, o presidente do STM ocupa a cadeira destinada aos advogados. Nós fazemos parte do quinto constitucional. Eu, ele e o ministro Arthur. então só posso atribuir tal atitude ao fato de eu ser mulher.

ConJur — Ter outra mulher no tribunal mudaria esse cenário?

Maria Elizabeth Rocha — Ajudaria. É muito importante ter mais mulheres na Justiça Militar. Na primeira instância, onde elas ingressam por concurso público de provas e títulos, em que o acesso é meritório, a presença feminina é acentuada. Já no STM, uma corte superior, com ingresso nos mesmos moldes do Supremo Tribunal Federal, por escolha política, o cenário muda. Fui indicada quando o tribunal completou 200 anos e, veja, já tomei posse há 11 anos e nenhuma outra magistrada veio ocupar uma cadeira. Por certo 10 das cadeiras do STM são reservadas aos ministros militares-generais do último posto e patente do oficialato — e somente agora as academias abriram as portas para as mulheres ingressarem e elas passam a ter reais possibilidades de ascender ao generalato de quatro estrelas. Quando digo agora, é daqui a 30 ou 40 anos, que é o tempo estimável para a promoção.

A Marinha foi a protagonista na admissão de mulheres em seus quadros. Mas inicialmente elas não puderam entrar para a Armada e para os Fuzileiros Navais. Somente no final do ano passado promulgou-se a lei que autorizou. No Exército, as mulheres só puderam cursar a Academia Militar das Agulhas Negras e optar pela linha militar bélica em 2017. Na Aeronáutica, elas compõem o quadro dos aviadores desde 2004. Somente as Armas possibilitam ascender ao generalato de quatro estrelas, requisito constitucional para ingresso no Superior Tribunal Militar.

Há, ainda, cinco vagas destinadas aos civis, cadeiras que em tese possibilitariam às mulheres terem chances de indicação ao STM em prazo mais curto. Para isso, é preciso que o Presidente da República tenha sensibilidade para perceber a presença diminuta da participação feminina, não só no STM, mas em todos os tribunais superiores e, efetivamente, indicá-las. Nós somos 15 ministras ao todo, 15 num universo de 102 Magistrados em Tribunais Superiores. São seis no TST, seis no STJ, duas no Supremo e eu no STM.

ConJur — Por que o gargalo está na escolha política?

Maria Elizabeth Rocha — Porque quando a escolha é política, o acesso é limitado. Os homens têm muito mais facilidades e oportunidades de transitarem nesses espaços e em fazerem interlocuções do que as mulheres. Para ser indicada, além dos requisitos que a Constituição estabelece e de ter um bom currículo, é preciso uma articulação de bastidores. Há depois uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, uma aprovação do nome pelo plenário. É fundamental o diálogo com os três Poderes da República. Os homens têm muito mais, vamos dizer, expertise para fazer essas articulações. Foram criados para isso e têm tempo, preparo e disponibilidade para isso. Nós mulheres temos filhos, família e casa para cuidar, pois a nossa jornada laboral é tripla. Temos de dar conta de imensas coisas!

ConJur — O que mudaria com mais mulheres nos tribunais superiores?

Maria Elizabeth Rocha — Os julgadores e os próprios tribunais. A questão da alteridade e a heterogeneidade são fundamentais. É preciso que as instituições judiciais se arejem e tenham uma visão multifacetada do Direito. Os tribunais, afinal de contas, julgam a vida das pessoas e são, em última análise, o pilar de sustentação e o pilar do Estado Democrático. O Judiciário é o último refúgio do cidadão, então é preciso que haja ali uma visão multidisciplinar da concepção do Direito. Por isso considero o quinto constitucional tão relevante. Reconheço ser injusto sob a perspectiva individual do juiz concursado, que vai passando de entrância em entrância. Mas para a sociedade e para a instituição é de extremo relevo. No Judiciário, a presença feminina é significativa por contemplar a visão da mulher, que não é nem melhor nem pior que a do homem, mas é diferente.

ConJur — Como são os casos que chegam aqui no STM de mulheres militares na posição de rés?

Maria Elizabeth Rocha — Só julguei, até hoje, um caso, de uma oficial. As mulheres tendem a delinquir menos do que os homens. Não sei se porque elas são quantitativamente menores nas Forças Armadas ou porque efetivamente são mais éticas. O tempo irá mostrar. O que eu mais julguei, até o momento, foram desrespeitos de militares homens a superiores mulheres, ou seja, elas não eram denunciadas criminalmente, eram ofendidas. E neste ponto a JMU tem sido propedêutica ao mandar mensagens claras em seus julgamentos de que todos devem ser respeitados. Respeitados não somente pelo fato de estarem no comando e de serem oficiais superiores, respeitados também pelas suas características personalíssimas, por sua identidade e individualidade.

ConJur — Como foi o caso em que a oficial era ré?

Maria Elizabeth Rocha — Era uma controladora de voo que não podia exercer a profissão porque o comandante a colocava para fazer faxina e exercer atividades domésticas voltadas à limpeza do quartel, “tarefas que cabem às mulheres” para alguns homens, inclusive churrascos de finais de semana. Em um determinado momento, a militar perdeu a paciência e o desacatou. Quer dizer, não desacatou. Ela reagiu ao comando, descumpriu a ordem do superior hierárquico e foi denunciada pelo Ministério Público por desobediência, pelo art. 301 do Código Penal Castrense. O STM a absolveu por unanimidade quando se deparou com a humilhação e a injustiça que ela foi submetida.

ConJur — A maior parte dos casos envolvendo mulheres, então, é mais nesse sentido do desrespeito?

Maria Elizabeth Rocha — Exato. Não vivemos a situação da justiça militar norte-americana, onde cerca de 90% dos casos, tanto na primeira instância quanto na segunda, são de violência sexual contra homens e mulheres, sobretudo mulheres. Aqui isso não ocorre, felizmente. São raros os processos de crimes sexuais. Julguei recentemente uma tentativa de estupro contra uma civil.

ConJur — Como foi esse caso?

Maria Elizabeth Rocha — Ela é uma professora. Aconteceu num quartel em Mato Grosso, era esposa de um oficial, que saía de uma passagem de comando. O marido ficou para prestar a última continência e, quando ela foi para o estacionamento, que era escuro e ermo, um cabo embriagado tentou atacá-la, falando impropérios, propondo a prática da conjunção carnal e dizendo coisas bastante pesadas para ela. E não ficou só em palavras, ele efetivamente a agrediu. Ela conseguiu resistir justamente por causa da embriaguez e fugiu. Houve, então, uma sindicância, uma mera sindicância, que não apurou nada.

Inconformada, ao lado do marido, foi à delegacia especializada de violência contra mulher e, em face da ocorrência lavrada foi oferecida denúncia. O réu restou absolvido em primeira instância, sob o argumento da inexistência de certeza absoluta, da ausência de testemunhas, numa total desconsideração da palavra da mulher agredida. Quando o processo subiu, eu o relatei e fiz um voto bastante contundente mostrando como a questão da violência de gênero ainda é invisível aos olhos dos operadores do Direito, da sociedade em geral e do próprio Poder Judiciário, que deveria ser o principal responsável na proteção da mulher vitimizada, mas muitas vezes é o primeiro a segregá-la.

ConJur — Como é a aplicação da Lei Maria da Penha na Justiça Militar?

Maria Elizabeth Rocha — Ela não incide na Justiça Penal Especializada. Julguei umas quatro lesões corporais de militar contra militar. Eram processos nos quais figuravam companheiro, marido ou pessoa com quem ela mantinha relação de afeto. Agressões cometidas não dentro do quartel, mas dentro do lar. E minha posição — que sempre foi vencida aqui no tribunal, diga-se de passagem — foi no sentido de que essa espécie de violência doméstica quando desferida dentro de casa, mesmo se no interior de um aquartelamento ou de uma vila militar, não se trata de um crime militar. Então eu declinava o foro para a Justiça comum para que a vítima pudesse ter as proteções que a Lei Maria da Penha concede. Sempre fui vencida no meu posicionamento, e reconheço que se se considerar a frieza da lei, o artigo 9º do nosso Código Penal considera “crime militar aquele cometido por militar contra militar em situação de atividade”. O trágico desta interpretação literal é que só podíamos julgar, como julgávamos, tais agressões, como lesão corporal. E quando ela deixava vestígios físicos leves, julgávamos como lesão levíssima, comumente prescrita. Desconsiderava- se totalmente os aspectos psicológicos, emocionais, financeiros, sexuais, que a Lei Maria da Penha alberga.

ConJur — E aí também não tem medida protetiva para a vítima?

Maria Elizabeth Rocha — Não tem nada. Recentemente foi promulgada a Lei 13.491 de 2017 cuja constitucionalidade inclusive está sendo questionada no Supremo Tribunal. A norma não apenas transferiu os crimes dolosos contra a vida de civil cometido por militar para o foro castrense, como autorizou a aplicação das leis penais comuns não tipificadas no Código Penal Militar, de 1969. Promoveu-se uma significativa alteração, ratione legis, propiciando a incidência de leis, anteriormente vedadas, na Justiça Criminal Castrense, tais como a dos crimes ambientais, da pedofilia, do estupro, etc.

Um princípio salutar rege o Estado Democrático de Direito o: nullun crimen, nula poena sine lege — ou seja, não existe crime ou punição sem lei, impedia maiores incursões de nossa parte na seara legislativa. Inadmissível apenar como delituosa uma conduta sem norma anterior que a defina.

Então, nós magistrados castrenses, não podíamos, por expressa vedação constitucional, tomar emprestada a legislação penal ordinária e trazê-la para o interior da Justiça Militar. Seria nulo o julgado por absoluta inconstitucionalidade. O problema da violência doméstica contra a mulher, a meu ver, mesmo após a edição da Lei 13.491/2017, não se resolveu. Isso porque a Lei Maria da Penha é uma norma híbrida, que contém medidas cíveis e sanções penais. As medidas protetivas são de natureza extra-penal e como a Justiça Militar Federal — não as Justiças Militares Estaduais — é eminentemente criminal, logo, está restrita a pronunciar-se tão somente nesta área. Daí, se deferimos medidas protetivas de urgência em favor da vítima, invadiríamos seara alheia, invadiríamos a competência de outro foro judicial, o da Justiça civil.

ConJur — Como fica, então?

Maria Elizabeth Rocha — Não fica. Não fica caso não haja alteração no Código Militar. A cidadã militar vira uma cidadã de segunda classe. A mesma lei que deveria albergar e proteger a todas indistintamente não as alcança. Assim, se um filho militar agride uma mãe militar num contexto de violência doméstica, se a mulher militar agride outra mulher militar com quem mantêm relações de afeto, se um companheiro ou marido agride sua mulher no recinto do lar, para o direito penal especial está-se diante de lesão corporal ou tentativa de homicídio, a depender da conduta perpetrada. O dilema é: como podemos julgar matéria estranha à nossa competência?

ConJur — Qual é o entendimento que desqualifica casos de violência doméstica para lesão corporal?

Maria Elizabeth Rocha — Não há desqualificação. Como falei o artigo 9º do Código Penal Militar preceitua serem crimes militares todos aqueles cometidos por militar contra militar. Evidentemente não se pode invocar o texto frio da lei para fazer uma subsunção da norma ao fato, sem interpretá-lo e sem buscar o seu real escopo. Uma coisa é um militar que agride outro militar dentro do quartel. Aí sim, os bens jurídicos tutelados são a hierarquia e a disciplina, e o bom funcionamento das instituições castrenses. Um casal, por exemplo, que se desentende e o companheiro ou marido agride a mulher dentro do quartel ou da repartição, está-se diante um crime militar. Mas se agressão se dá dentro de casa, não posso conceber que isso seja um crime de natureza militar, não tem sentido. Uma agressão doméstica atinge bem jurídico diferente: a incolumidade da mulher, a família, a sociedade, todos salvaguardados pela Constituição Federal e que não cabem à Justiça Militar tutelar.

ConJur — Em 2008 ficou conhecido o caso do primeiro casal homossexual assumido no Exército brasileiro.

Maria Elizabeth Rocha — Que eu absolvi da deserção.

ConJur — Casos semelhantes chegaram aqui depois desse? A Justiça Militar mudou a abordagem nesse aspecto?

Maria Elizabeth Rocha — Não, não teve outro caso. E acho que essa política do don’t ask don’t tell [não pergunte, não conte] está sendo paulatinamente suplantada. Hoje, as Forças Armadas não podem estigmatizar pessoas em razão da orientação sexual. É claro que o que se exige de qualquer oficial hétero ou homossexual é um comportamento adequado com a farda que veste. Mas é o que se exige de qualquer pessoa. Agora a vida pessoal de cada um, suas escolhas, orientação, é direito personalíssimo e o Estado não pode se comportar como um voyeur e ficar observando as pessoas pelo buraco da fechadura para determinar quem é que merece ou não integrar determinada instituição.

ConJur — A senhora disse que a Lei 13.491, que transfere para a Justiça Militar a competência para julgar militar que, em atividade, mata civil pode ajudar nas questões ligadas a violência doméstica e crimes sexuais. Mas a lei é apontada como uma forma de dar proteção a militares, especialmente agora, com a intervenção federal no Rio e as operações de garantia da lei e da ordem. A lei terá esse efeito?

Maria Elizabeth Rocha — Quem critica não conhece o rigor da Justiça Militar. Tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque sou uma das magistradas que mais absolve no STM. Entendo que alguns crimes poderiam ser tratados de forma diferenciada e não precisariam ser apenados como condutas delituosas. Poderiam, perfeitamente, cingirem-se à esfera disciplinar ou receberem tratamento diferenciado por questão de política criminal. Mas não é o que acontece. O rigor do Código Penal e dos militares é grande. Pesa muito a hierarquia e a disciplina como um verdadeiro dogma. E apesar de eu divergir sobre determinados rigores, compreendo a posição dos colegas. Afinal, os militares são armados pelo Estado e exercem o monopólio da força legítima, por isso inaceitável sublevação ou quebra da cadeia de comando, pois ao fim e ao cabo, ameaçados estariam a sociedade e o regime democrático. Nesse sentido, a transferência da competência para a Justiça Militar para processar os crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares não foi em busca da impunidade. Absolutamente.

ConJur — Foi em busca do quê?

Maria Elizabeth Rocha — Em busca da expertise e o conhecimento que a Justiça Militar tem em processar e julgar essas ações, que são muito específicas e que realmente exigem cuidado extremo por parte do julgador. Foi em busca da segurança jurídica, tão cara a todos. É necessário que seja uma justiça que conheça da matéria, que saiba como funcionam os exercícios militares, como o desempenho da missão deve ser feito, para que se possa valorar com exatidão se houve excessos, crime, ou não. Essa questão da impunidade na Justiça Militar é um mito. É comum dizer que é uma justiça corporativa, que beneficia o réu. Ora, basta ler um estudo que a Fundação Getulio Vargas fez e que aferiu ser o percentual de condenações da JMU extremamente mais elevado, proporcionalmente, ao da justiça comum.

Quando se promulgou a lei que transferia para o júri a competência dos crimes dolosos contra vida cometidos por militar contra civil foi em função do massacre do Carandiru. Pois muito bem. Isso foi julgado 22 anos depois. A rebelião foi em 1998 e até hoje pende de julgamento em sede recursal. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu os comandantes. Depois houve uma modificação, mas absolveu. Muitos dos réus já tinham morrido. Alguns crimes estavam prescritos. No mesmo sentido, quando houve o genocídio em Eldorado dos Carajás, no qual 150 policiais militares armados com fuzis e sem qualquer identificação assassinaram 271 trabalhadores. Somente dois comendandtes da operação foram condenados, 25 anos depois.

ConJur — Na Justiça Militar teria sido diferente?

Ministra Maria Elizabeth — Não tenho dúvidas. Se tivesse sido processado e julgado pela Justiça Militar estadual o tratamento seria outro, e a celeridade, também. O importante em transferir essa competência para nós, é, em primeiro lugar, a nossa expertise. Em segundo lugar, nós somos céleres. As Forças Armadas e as Polícias Militares não podem esperar uma resposta judicial morosa em agravos perpetrados por seus integrantes. A resposta deve ser ágil e imediata, porque, no caso da Justiça Militar, a sanção é mais do que pedagógica. A sentença tem o condão de ensinar e mostrar aos militares que se houver delinquência por parte deles o apenamento é rápido, eficaz e rigoroso.

ConJur — Mas o próprio comandante do Exército disse que a lei era necessária para dar proteção aos militares durante as operações de GLO. Chegou a dizer que era preciso uma "garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade".

Maria Elizabeth Rocha — Não entendi exatamente qual foi o contexto dessa colocação, mas digo com toda a franqueza: impunidade, ele não buscava. Para mim, ele referia-se à segurança jurídica dos julgados. Como ressaltei, essa justiça não deixa passar, muitas vezes até contra o meu voto, nenhum tipo de conduta que considera criminosa. Está longe de ser branda. Particularmente, acho inclusive que certas condutas sequer resvalam em criminalidade, apenas em infração disciplinar — como dormir em serviço. A distinção entre o regulamento disciplinar das Forças e o Código Penal Militar é tênue, e depende da vontade do Ministério Público Militar em oferecer ou não a Denúncia.

ConJur — Como assim?

Maria Elizabeth Rocha — Todas as ações penais da Justiça Militar são públicas incondicionadas, independentes da vontade da vítima. É o Ministério Público, que é o guardião da sociedade, que vai determinar se aquela conduta é ou não é delituosa. É ele que vai oferecer a denúncia. Evidentemente o juiz pode ou não recebê-la, e quando ele a recebe há um julgamento em primeira instância, pelos Conselhos Permanente ou Especial de Justiça e, havendo recurso, ele sobe para o Superior Tribunal Militar. E eu afirmo com conhecimento de causa que os índices de condenação desmentem o que dizem a respeito do corporativismo castrense. Quem afirma que os tribunais militares absolvem e protegem o réu, desconhecem totalmente essa justiça.

ConJur — Outra declaração é do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que “não há guerra que não seja letal”.

Maria Elizabeth Rocha — As normas são claras. No Brasil, a despeito de todas as nossas mazelas e inseguranças no tocante à crescente criminalidade, vivemos em tempos de paz. O Código Penal Militar é dividido em duas secções por assim dizer: a dos crimes militares em tempo de paz e a dos crimes militares em tempo de guerra. Quando se fala em guerra, fala-se em guerra declarada. Muitas vezes a linguagem leiga pode ser confundida e mal interpretada. Houve uma ruptura da normalidade constitucional? Sem dúvida. Foi decretada pelo Presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional uma intervenção federal em ente federado, e quando tal ocorre rompe-se o pacto federativo. A intervenção é instituto tão grave que o dispositivo constitucional diz: “a União não intervirá, salvo para…”. Ou seja, a regra é a não intervenção. São momentos realmente difíceis, nos quais a normalidade constitucional não vige plenamente. Por vezes costuma-se falar que o Rio de Janeiro vivencia uma guerra civil. Tecnicamente é incorreto. Trata-se de linguagem metafórica diante dos horrores de uma criminalidade incontida e destemida. Contudo, longe estamos de uma conjuntura bélica nacional, e sim de uma grave conturbação da paz social. E se a intervenção não funcionar, pergunto o que restará ao Brasil?

ConJur — A intervenção é o último recurso?

Ministra Maria Elizabeth — É o último recurso. Se a intervenção não funcionar, o que resta ao país? O estado de sítio? O Estado de defesa já está mais que ultrapassado. É uma situação que os governos federal e estadual, com suas omissões, deixaram ir longe demais. A política da segurança no Rio não existe, não há investimento na área, não há investimento na inteligência, tão relevante para deter a criminalidade. Enfim, não havia nada, política pública alguma nesse sentido.

ConJur — Qual é o papel da Justiça Militar nesse momento de intervenção federal?

Ministra Maria Elizabeth — Justamente vigiar e averiguar os excessos, tanto de um lado quanto do outro. E isso é importante que se diga. Não é só para obstar ações criminosas dos militares, mas também da sociedade civil que a Justiça Militar da União é chamada a intervir. É preciso que o Direito seja respeitado por todos. Até numa guerra declarada, diante do inimigo externo, regras legais devem ser cumpridas. Na guerra convencional prevalece a ética determinada pelos tratados de direitos humanos e de direito humanitário. Por exemplo, não se pode atirar no inimigo pelas costas, não se pode jogar bomba em hospitais, não se pode usar determinado tipo de armamento, como minas. Portanto, se em um conflito bélico externo existem regras para lutar, quanto mais se diga no manejo da segurança pública interna de uma nação. Nesse ponto a atuação da Justiça Militar Federal é importantíssima! Como também a das justiças militares estaduais e a das auditorias, porque serão elas que irão decidir sobre a correta aplicação do direito penal militar nos casos concretos. E o farão com conhecimento de causa. Afinal, somos nós quem detemos os ensinamentos e a doutrina que rege a matéria e quem podemos julgar com rapidez. Não diria que decidimos em tempo real, mas quase. Ao passo que as outras justiças, sobrecarregadas como estão, não têm condições, mesmo que queiram.

ConJur — As Forças Armadas já foram usadas no Rio de Janeiro em outras ocasiões e houve várias denúncias de violação de garantias fundamentais. Pela primeira vez os casos chegaram no STM.

Maria Elizabeth Rocha — Violações aos direitos fundamentais ocorrem e punimos com rigor. No tocante aos crimes dolosos contra vida, tenho para mim que sua efetividade condiciona-se à formação de um tribunal do júri no interior da Justiça Castrense. Na minha avaliação, deve-se conciliar a Lei 13.491/2017 com o artigo 5º da Constituição Federal. Tenho convicção de que a Justiça Militar da União pode julgar tais delitos, e não apenas os perpetrados por militares contra civis, mas também os cometidos contra os próprios militares já que a Carta Magna não os diferencia. Mas terá de julgar por meio do tribunal do júri. Ainda não há precedentes da instituição do júri aqui, sobretudo porque a lei é de 2017. Uma vez formado o tribunal popular no interior das Justiças Castrenses Federal e Estadual, aí estará compatível com a Lei Maior.

*Texto alterado às 14h55 do dia 2/5/2018 para correção de informação.

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!