A Justiça e os seus limites constitucionais: iconografia e realidade

8 de maio de 2022, 12h07

Comprei por US$ 1 (um dólar) na livraria da Universidade da Califórnia de Los Angeles (Ucla) — pelo visto poucos se interessam pelo tema —um belíssimo livro de 667 páginas, publicado pela Yale University Press, de autoria de Judith Resnik e Dennis Curtis, intitulado Representing Justice.

Os autores trazem alentado estudo sobre a iconografia da Justiça, em diversos locais e épocas. Desde o Egito, no famoso "Julgamento dos Mortos" da 5ª Dinastia (2.510 a 2.370 a.C.), a deusa Ma'at decidia se a alma do falecido, cujo coração deveria estar leve como uma pluma, iria para o paraíso ou seria devorada pela demônia Ammit (apud Celso Delmanto, 1ª ed. do Código Penal Comentado, Renovar, 1980, foto da capa do livro):

Passados milênios, e por influência da mitologia grega com a deusa Têmis, já se teve a clássica venda nos olhos (símbolo de que os juízes devem ouvir a todos, independentemente da posição social), como na obra de Cornelis Maysys (aproximadamente 1538, apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 9):

Curiosamente, a Justiça já foi associada à figura de um avestruz (que tudo digere) na pintura Justice, de Giulio Romano, da escola de Raphael, de 1520, que se encontra no teto da Sala de Constantino, no Palácio do Vaticano (apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 77):

Da mitologia à realidade, é fato que o poder de julgar, em regra atrelado à função de uma deusa, e em grande parte sensual, com roupas transparentes e provocantes, além de poderosa, está sempre presente, como também consta da escultura Justice, de Artus Quellinus, de 1665, do Tribunal de Amsterdã (apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 73):

A imagem de uma Justiça cega foi criticada por muitos. Primeiro pelo fato de não ter a coragem de ver a crueldade das punições infligidas aos condenados, como na escultura do Tribunal de Amsterdã, do ano de 1652, Zaleucus, Artus Quellinus (apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 59):

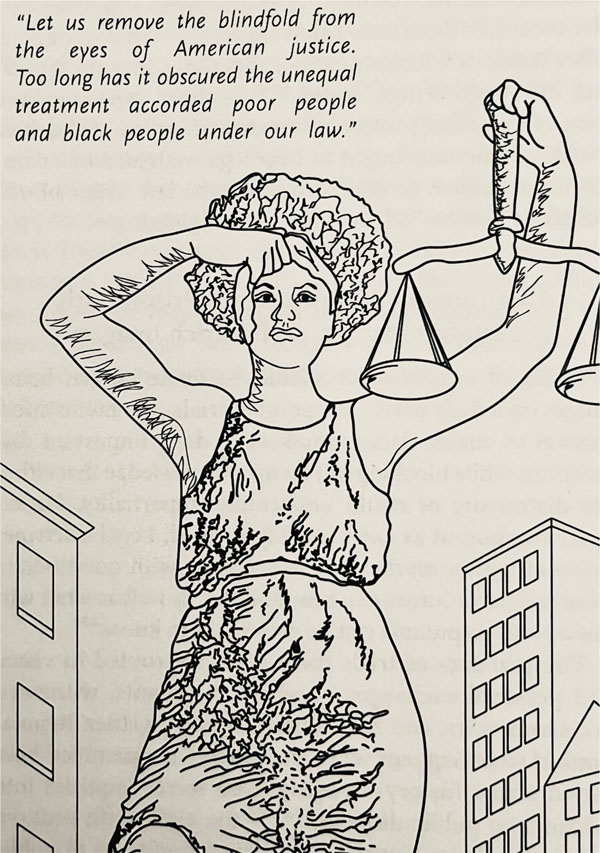

Em 1971, nos Estados Unidos, o protesto diante do fato do Judiciário não enxergar as injustiças sociais é exuberante no logo do Judicial Council of the National Bar Association, com a Justiça como uma mulher negra e sem vendas, e o texto: "Vamos tirar a venda dos olhos da Justiça americana. Por muito tempo obscureceu o tratamento injusto dado aos pobres e aos negros por nossa lei" (apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 103):

Mais recentemente, desmistificando a figura endeusada da Justiça, a escultura Lady of Justice, de Jan R. Mitchell, de 1993, que se encontra no Federal Building de St. Croix, nas Ilhas Virgens dos EUA, no Caribe, com figura de uma mulher trabalhadora e sem vendas (apud Resnik e Curtis, obra citada, p. 121):

Com vendas ou sem, o poder de julgar e infligir punições, se de um lado é penoso, demandando prudência e enorme responsabilidade, de outro, como a maioria das representações artísticas demonstra, é sedutor. Salvo exceções, foi e continua sendo comum o emprego de vestes transparentes e sexualizadas, ou a exposição de um dos seios e do ventre desnudos.

Seria a exibição dos seios uma referência ao fato da Justiça trazer à sociedade o alimento da paz nas relações humanas, como quem amamenta e acalenta um filho? Como explicar os ventres desnudos? A interpretação é subjetiva.

Mas quanta contradição e hipocrisia!

O feminino é símbolo ideal da Justiça na cultura ocidental, ao passo que na realidade as mulheres sofrem há milênios todo tipo de injustiças e violências, sendo terrivelmente subjugadas diante do machismo e do sexismo da sociedade patriarcal que ainda prevalece. E só recentemente as mulheres passaram a assumir a função de magistradas, alterando-se essa situação nos países civilizados.

Basta lembrar que foi há pouco tempo que no mundo ocidental as mulheres conquistaram o elementar direito de votar, como na Inglaterra (1918), EUA (1919/1920), Brasil (1932) e França (1944). No Judiciário, a primeira mulher, verdadeira heroína, a assumir a judicatura no Brasil foi Auri Moura Costa, em 1939, no Ceará, galgando o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça daquele Estado. Já a primeira mulher negra a ser empossada como juíza, outra grande heroína que venceu um duplo preconceito foi Mary de Aguiar Silva, em 1962, no estado da Bahia.

Feitas essas reflexões da iconografia da Justiça como uma deusa, fato é que, na realidade atual, há alguns homens e mulheres que assumem a função da magistratura, com o poder de julgar e fazer valer à força as suas decisões, que dificilmente admitem rever as limitações desse seu poder idealizado em Têmis, impostas pela Constituição de 1988.

Isso porque, no Brasil de hoje, ainda que a Carta Magna tenha assegurado a colegialidade dos Tribunais, a garantia do juiz natural e imparcial, o sistema acusatório, a realidade se mostra desafiadora.

São várias as situações na vida forense que geram grande inconformismo, e que denotam que algo está profundamente errado.

A primeira delas são as liminares monocráticas das cortes superiores, que tornam um único juiz maior do que o colegiado do tribunal. Em uma decisão monocrática suspende-se a eficácia de artigos de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. Os exemplos são vários, como a decisão monocrática do ministro Fux, atual presidente do STF, que, em Medida Cautelar proferida na ADI 6299/DF, liminarmente suspendeu a implantação do juiz das garantias, que é mecanismo fundamental para a defesa de um processo penal democrático. Decisão monocrática essa, que não é levada para o colegiado por anos, perpetuando-se a decisão individual em prejuízo da colegialidade do próprio tribunal.

Outra situação perturbadora é a figura das(os) juízas(zes) inquisidores, sem vocação para julgar imparcialmente. Atuação dois em um: acusam e julgam.

Ouso afirmar que não há um único advogado criminalista neste país que não tenha se deparado com julgadores que extrapolam o seu dever de imparcialidade, que é a essência da Justiça democrática. São situações que fazem a gente pensar: com um juiz desse não precisa de promotor de Justiça ou de procurador da República.

À revelia da garantia constitucional do juiz natural e imparcial, e em nome "da busca da verdade real", há juízas(zes) que se portam como verdadeira parte acusadora. Raras são as situações em que assim atuam para buscar a inocência do réu diante da ineficácia da defesa. Em um caso, foram nada mais nada menos do que 800 (!) perguntas feitas pela autoridade judiciária aos acusados e testemunhas, com o Ministério Público silente na audiência (não precisou perguntar nada); noutro, as perguntas, sempre com tom acusatório foram mais de 300. Fato é que, com juízes que protagonizam a função acusatória, há grave comprometimento da Justiça.

Presenciamos também um caso em que o juiz decidiu ouvir uma testemunha de ofício simplesmente porque a defesa que a havia arrolado dela desistiu, sendo que essa desistência já havia sido homologada. Mesmo sem saber sequer quem era essa pessoa, pois não havia uma referência a ela nos autos, determinou-se a sua oitiva. Afinal, deve ter pensado: se o advogado pediu para ouvir essa pessoa, e dela desistiu, algo existe aí…

Arguida a exceção de suspeição, na maioria esmagadora dos casos os tribunais referendam essas condutas. Graças a grandes juízes, como o desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, posturas como essas, de protagonismo acusatório do juiz, têm levado ao reconhecimento da suspeição do magistrado (exceção 5006087- 69.2021.4.03.6000, julgada em 14/12/2021). No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis Júnior, também assim decidiu em acórdão que relatou (HC 212.618, julgado em 17/09/2012). No Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Marcelo Semer relatou decisão em que se extirpou dos autos prova decorrente de quebra de sigilo telefônico feita pelo juiz de ofício, ou seja, não foi o Ministério Público quem pediu (HC nº 2200070- 67.2021.8.26.0000, julgado em 7 de fevereiro de 2022).

Há outra situação que traz perplexidade, tratada como se fosse algo normal. São comuns até hoje condenações mesmo havendo pedido de absolvição do Ministério Público. Isso porque existe um velho, antidemocrático e vergonhoso artigo 385 do Código de Processo Penal, da década de 1940, que absurdamente prevê que o juiz pode fazê-lo com base em seu livre convencimento. É isso mesmo leitor: o promotor de Justiça ou o procurador da República diz que o acusado é inocente, e o juiz condena.

Ora, mas a Constituição não diz que é o Ministério Público o titular da ação penal? Ao pedir a absolvição, não se está literalmente retirando a acusação ? Não existe a preclusão lógica ao ter acusado na denúncia e depois da instrução ter pedido a absolvição? Pelo jeito não; é o juiz o verdadeiro acusador já que condena com pedido de absolvição.

Apesar do absurdo, os tribunais têm entendido, com esprit de corps, que está tudo bem, de forma praticamente pacífica: pode-se condenar mesmo que o promotor diga que o acusado é inocente… afinal o juiz é dotado de "livre convencimento", pouco importando a Constituição quando diz no artigo 129, I, que a titularidade da ação penal é do Ministério Público, nada significando o seu pedido de absolvição.

Mas não é tudo tristeza; felizmente, como demonstramos, existem valorosos juízes que não se deixam inebriar pelo poder, trazendo racionalidade na defesa do processo democrático, com a sabedoria, independência e coragem. De qualquer forma, uma coisa é certa: o arquétipo da deusa Têmis continua presente, bastando ir aos tribunais de todo o Brasil.

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!