Ao cunhar a regra prevista no artigo 1º, o legislador do atual CPC quis deixar bem claro que o processo civil brasileiro deve ser organizado, regrado e aplicado em simetria com a Constituição. Trata-se da função jurisdicional submetida aos cânones do modelo constitucional de processo civil [1], e não de mera ideologia, inspiração filosófica ou opção teórica do intérprete [2]. Seguindo as orientações do dispositivo de abertura do CPC, o artigo 369 é um preceptivo de envergadura, na medida em que 1) consagra o devido processo legal ao admitir que os litigantes se valham de todos os meios típicos e atípicos para provar a veracidade das alegações sobre fatos pretéritos [3]; 2) coíbe a utilização de prova ilícita para fomentar o convencimento judicial; e 3) equipara o grau de proibição constitucional da prova obtida de forma "moralmente ilegítima" ao da prova ilícita.

Relativamente à prova "moralmente ilegítima", há dissenso doutrinário. Os que são contrários sustentam que a expressão "moralmente legítimos", que está no artigo 369 do CPC, é um texto expletivo, ou seja, de realce, parecendo um resquício do tempo em que os princípios não tinham força normativa, ou a simples utilização de termos jusnaturalistas pelo legislador [4]. Por outro lado, os que defendem a diferença alegam que a legalidade e a legitimidade moral do meio probatório já eram alvos de preocupação do CPC/73 no que tange à admissão da prova [5]. Com maior razão, subsiste a diferença após o advento da Constituição de 1988 e o Código de Processo Civil de 2015. Ainda, existe uma terceira posição, que associa a cláusula "meios moralmente legítimos" às provas atípicas [6]. De nossa parte, faremos alusão conjunta a ambos os meios, pois entendemos que ela resguarda o mínimo de substrato moral exigido pela regra da boa-fé objetiva do artigo 5º do CPC.

Relativamente à prova "moralmente ilegítima", há dissenso doutrinário. Os que são contrários sustentam que a expressão "moralmente legítimos", que está no artigo 369 do CPC, é um texto expletivo, ou seja, de realce, parecendo um resquício do tempo em que os princípios não tinham força normativa, ou a simples utilização de termos jusnaturalistas pelo legislador [4]. Por outro lado, os que defendem a diferença alegam que a legalidade e a legitimidade moral do meio probatório já eram alvos de preocupação do CPC/73 no que tange à admissão da prova [5]. Com maior razão, subsiste a diferença após o advento da Constituição de 1988 e o Código de Processo Civil de 2015. Ainda, existe uma terceira posição, que associa a cláusula "meios moralmente legítimos" às provas atípicas [6]. De nossa parte, faremos alusão conjunta a ambos os meios, pois entendemos que ela resguarda o mínimo de substrato moral exigido pela regra da boa-fé objetiva do artigo 5º do CPC.

No que tange à prova documental, o autor e o réu devem instruir a petição inicial e a contestação com os documentos capazes de amparar as versões dos fatos, que são antagônicas (CPC, artigo 434, caput). Há reforço dessa diretriz com relação à petição inicial, que deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, artigo 320). Segundo a letra da lei, admite-se a juntada de prova documental aos autos a qualquer tempo se o documento for novo, a teor do que preconiza o artigo 435 do CPC [7]. Ainda, a regra do artigo 436 do CPC traz as possibilidades de comportamento da parte adversa quando algum documento é juntado aos autos: 1) impugnação da admissibilidade; 2) impugnação da autenticidade; 3) arguição do incidente de falsidade documental; e 4) manifestação sobre o teor do documento.

Essa visão panorâmica revela que os instantes da prova — proposição, admissibilidade, produção e valoração — funcionam de modo específico para a prova documental: há inversão desse procedimento, uma vez que o interessado faz a juntada da documentação aos autos (proposição e produção) e, depois do contraditório, o juiz faz a admissão [8] e, se o caso, dá o valor ao respectivo meio de prova. O cerne da discussão reside nesse ponto: para decidir sobre a admissão da prova, o juiz já terá entrado em contato com o referido meio probatório. Então, como prevenir o viés trazido pelo conteúdo da prova ilícita/imoral no instante em que a decisão for proferida?

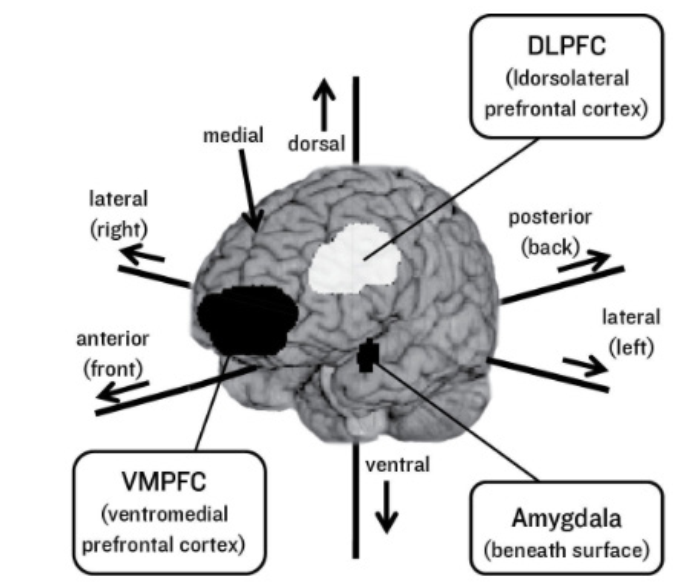

O psicólogo Seymour Epstein desenvolveu a teoria segundo a qual o cérebro humano opera de maneira dual: há um sistema mais rápido e outro, que é mais lento. Tal concepção teórica foi popularizada pelo também psicólogo e economista Daniel Kahneman, que, em 2002, venceu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas com a obra Thinking, fast and slow. Para Kahneman, o sistema intuitivo, chamado de "sistema 1", é rápido, eficiente, automático, inconsciente e pouco preciso. O modo automático de funcionamento cerebral é extremamente útil para a resolução de problemas simples e triviais, além de quase não exigir esforço. Em contraposição, o sistema reflexivo ("sistema 2") é meticuloso, reflexivo, detalhista e lento. O "sistema 2" entra em cena para a resolução de problemas mais complexos, que exigem grau superior de meditação do indivíduo [9]. Fundamentado nesse sistema dual de funcionamento do cérebro, o neurocientista Joshua Greene relata que o cérebro humano foi projetado para a vida tribal, isto é, para conviver harmoniosamente com indivíduos que partilham dos mesmos hábitos, crenças e valores, e para lutar contra aqueles que pertençam a outro grupo. Quando o ser humano toma contato com a informação, são ativados os "sistemas 1 e 2", compostos, respectivamente, da amídala e córtex pré-frontal ventromedial, e córtex pré-frontal dorso-lateral. Veja a ilustração abaixo[10]:

O detalhe é que o cérebro não soluciona os problemas a que é submetido com apenas um dos sistemas. Mesmo que o assunto demande ponderação, o "sistema 1", que é o destinado à rápida resolução de problemas, influencia a linha analítica do "sistema 2"[1]. Por isso, o indivíduo que é o juiz da causa sofrerá o viés do conteúdo da prova ilícita/imoral, ainda que o respectivo meio seja retirado dos autos [2]. Para inadmitir a prova ilícita/imoral, o magistrado necessariamente precisa ter contato com ela. Isso já é o suficiente para que as impressões trazidas pelo documento obtido de forma ilegal/imoral já consigam influenciar o convencimento do juiz.

Para prevenir a ocorrência de viés cognitivo trazido por prova ilícita/imoral, seria possível imaginar, de lege ferenda, um procedimento prévio de admissibilidade da prova documental, a ser realizado por outro magistrado. No entanto, além de provavelmente tornar a prova documental muito custosa e demorada, essa proposta deveria transformar o primeiro grau de jurisdição em órgão colegiado, o que também provocaria reflexos na dotação orçamentária a ser empregada no Poder Judiciário.

Dada a impossibilidade de eliminação apriorística do viés do juiz que depara com prova documental ilícita/imoral nos autos do processo, ganha em importância o controle posterior da admissibilidade do referido meio de prova, externado na fundamentação judicial e no sistema racional de valoração da prova (CPC, artigo 371). Tal sistema, defendido por filósofos e estudiosos do direito probatório [3], terá a virtude de iluminar o raciocínio do juiz, indicar que ele pode ter sofrido o viés da prova documental ilícita/imoral [4] e direcioná-lo para uma decisão que se apoie nos meios de provas lícitos que estão nos autos.

[1] GREENE, Joshua. Moral tribes, p. 122-123. Assim também WOLKART, Erik Navarro. Análise econômica do processo civil. 2ª ed. São Paulo: RT, 2020, p. 182.

[2] Com toda a razão, Paulo Osternack Amaral menciona que não há muita complexidade na elaboração de argumento-blindagem para mostrar que a decisão foi tomada somente com base na prova lícita. (Provas: atipicidade, liberdade e instrumentalidade. 3ª ed. São Paulo: RT, 2021, p. 254)

[3] FERRER-BELTRÁN, Jordi. Prueba y verdad en el derecho. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 35 e seguintes. Vitor de Paula Ramos ilustra com precisão o modelo objetivo de valoração da prova: "Pode-se dar o caso, por exemplo, de que o juiz, ouvindo uma gravação obtida por meios ilícitos, esteja convencido da culpabilidade do réu. Não obstante, não aceitará como provada a hipótese de que o réu é culpado, diante da inexistência, objetivamente, de elementos de juízo suficientes nos autos a favor da hipótese da culpabilidade". (Prova testemunhal. 2ª ed. Salvador: Juspodium, 2021, p. 41-42)

[4] Para Fabio Nunes de Martino, seria importante que os juízes compreendessem o funcionamento do processo de decisão e a possibilidade de eles serem atingidos por falhas cognitivas. Assim, eles poderiam se precaver contra os vieses para reduzir as indesejadas influências deles nos procedimentos decisórios. (Ciências cognitivas e o diretio: compreendendo como se dá a mecânica da decisão judicial. In: WOLKART, Erik Navarro; MILAN, Matheus (Coords.). Neurolaw: direito, neurociência e sistema de justiça. São Paulo: RT, 2021, p. 126-127)