"Brasil precisa internalizar valores da democracia para superarmos a LSN"

19 de julho de 2020, 9h45

Quando José Gregori assumiu o Ministério da Justiça nos anos 2000, o Brasil ainda buscava implementar políticas públicas de Direitos Humanos para afastar o estigma de estado autoritário, herdado do regime militar. Exemplo disso foi a proposta de revogação da Lei de Segurança Nacional (7.170/1983), que tipifica, dentre outros, o ataque destrutivo às instituições.

Quando José Gregori assumiu o Ministério da Justiça nos anos 2000, o Brasil ainda buscava implementar políticas públicas de Direitos Humanos para afastar o estigma de estado autoritário, herdado do regime militar. Exemplo disso foi a proposta de revogação da Lei de Segurança Nacional (7.170/1983), que tipifica, dentre outros, o ataque destrutivo às instituições.O chefe da pasta da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso reuniu então um grupo de especialistas para elaborar a chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Seria a institucionalização do chamado "paradoxo de Popper", segundo o qual tolerância democrática não deve tolerar os intolerantes. "A ideia era mostrar que a democracia se defende também com leis democráticas. Mostrar que as pessoas podem se defender legalmente, mas de acordo com lei feita no ritual democrático e não autoritário", conta à ConJur.

A LSN voltou ao debate já no início deste ano e vem sendo aplicada cada vez mais. Em fevereiro, foi usada pelo então ministro Sergio Moro para abrir inquérito contra o ex-presidente Lula por suas declarações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mais recentemente, baseou pedido da Procuradoria-Geral da República no STF para investigar atos antidemocráticos. Na última semana, foi a vez do Ministério da Defesa investir contra o ministro Gilmar Mendes por críticas ao Exército.

A proposta de substituição da LSN tirava por completo a referência à segurança nacional. O texto buscava tutelar princípios fundamentais do Estado, inclusive acrescentando ao Código Penal um Título XII, denominado "Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito", que era dividido em cinco capítulos: crimes contra a soberania nacional; contra as instituições democráticas; contra o funcionamento das Instituições Democráticas e dos Serviços Essenciais; contra a autoridade estrangeira ou internacional; e contra a cidadania.

O grupo de Gregori era composto pelo ministro Vicente Cernicchiaro, do STJ; o ministro do STF, Luís Roberto Barroso [à época professor]; e os advogados José Bonifácio de Andrade e Luiz Alberto David Araújo. O fato foi lembrado por Barroso, que esteve no centro do programa Roda Viva, da TV Cultura, no mês passado, e reafirmou que não tem grande simpatia pela LSN.

A proposta foi submetida à presidência em abril de 2002 pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Jr., mas não teve prosseguimento. "Por melhor que seja a Lei de Defesa Democrática, sem que o povo internalize os valores democráticos nela previstos, fica difícil enquadrar punições", explicou Gregori.

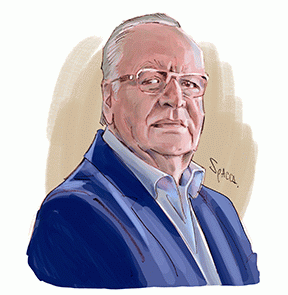

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1954, participou ativamente de eventos contra movimentos antidemocráticos. Dez anos depois, com o início da ditadura militar, passou a defender presos políticos. Depois de ter passado por alguns cargos em Brasília, foi nomeado em 1995 chefe de gabinete do ministro da Justiça, Nelson Jobim, que viria a ser ministro do Supremo Tribunal Federal dois anos depois. Ali Gregori coordenou o projeto que estudava a elaboração da Lei dos Desaparecidos Políticos e a elaboração do Plano Nacional dos Direitos Humanos.

Com 89 anos, também leva na bagagem a coordenação do primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, a atuação para viabilizar a existência do Ministério dos Direitos Humanos e a secretaria de Direitos Humanos na cidade de São Paulo. Em curto período, após o MJ, foi embaixador do Brasil em Portugal. Gregori foi o único brasileiro a receber o prêmio da ONU no cinquentenário da Declaração dos Direitos do Homem. É membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns.

Na entrevista abaixo, ele conta do trabalho do Ministério da Justiça, da criação do Plano Nacional de Segurança e reflete sobre os impactos da "lava jato", o governo atual e seus desdobramentos.

Leia abaixo a entrevista:

ConJur — Quando o senhor assumiu o Ministério da Justiça, nos anos 2000, uma das primeiras frentes de trabalho foi a tentativa de substituir a Lei de Segurança Nacional (LSN), que havia sido editada durante a ditadura militar. Essa mudança se devia ao estigma que ela representava ou aos enquadramentos da lei?

José Gregori — O papel do [ex-presidente] Fernando Henrique, pelo menos no primeiro mandato, era de reconstrução. Tínhamos que reconstruir a democracia em vários termos, já que vínhamos de uma ditadura. A democracia não vem no bico das penas ou no saco de Papai Noel, é um trabalho permanente de manutenção e acréscimos.

A ideia era mostrar que a democracia se defende também com leis democráticas. Ou seja, leis feitas dentro do ritual legal, um projeto que é discutido, que vai para o Congresso e depois volta para o presidente sancioná-la. O objetivo era esse: mostrar que as pessoas podem se defender legalmente, mas de acordo com lei feita no ritual democrático e não autoritário, como era a atual lei de segurança nacional — que continua em vigor.

ConJur — A que se deve ela ter continuado em vigor?

José Gregori — O projeto que ficou pronto na minha gestão era muito talentoso e o deixei como legado. Saí do Ministério da Justiça para ser embaixador [em Portugal], mas os outros ministros que me sucederam acharam que não era momento para isso. Jogaram para o canto esses temas inovadores que a turma da pesada fez. Juntei o Vicente Cernicchiaro (STJ), o Luis Roberto Barroso [à época professor], os advogados José Bonifácio de Andrade e Luiz Alberto David Araújo, e disse para eles: "Pensem dentro do prisma democrático. A democracia pode se defender legalmente." Eles começaram um trabalho bonito e se reuniram a cada 20 dias, se não me engano. Sempre que pude fui tomar carona para ver. Chegava quietinho, ficava lá no fundo da sala, só vendo lições que eles davam. Um pelotão da pesada, um melhor que o outro. E eu vi que esse moço, que eu tinha boas referências para nomeá-lo, Luís Roberto Barroso, pelo preparo, pela visão brilhante que tem, pelo não ceticismo, ideia democrática, que ele ia longe. E fui um profeta. Ele foi longe e está longe.

Apesar desse trabalho super meritório, não teve tempo histórico para seguir os rituais de aprovação. Por melhor que seja a Lei de Defesa Democrática, sem o povo internalizar os valores democráticos nela previstos fica difícil enquadrar punições.

ConJur — Como ponto de base para reafirmar a segurança da democracia…

José Gregori — Meu dilema era aperfeiçoar a democracia, mas sem perder um minuto com outro trabalho pioneiro de implantar no Brasil uma política pública de direitos humanos. Direitos humanos foi a bandeira que mais imperou nas mãos daqueles que foram contra o autoritarismo militar, mas era sempre de oposição. Pela primeira vez o país passava a ter os direitos humanos como uma política de estado, como já existia com saúde e educação.

É difícil um país ter uma democracia inteiramente satisfatória, um ramo sempre desenvolve bem, dadas as garantias à vida, ideias, religião, cidadania. Mas em outra parte, como os direitos sociais, a igualdade de oportunidades, sobretudo no século que a gente vive, ficam em falta.

ConJur — A LSN também tipifica o ataque destrutivo às instituições. Seu uso tem sido correto?

José Gregori — As instituições na essência estão sendo preservadas. O fato de existir lei que as defenda não é tão importante como a mobilização da sociedade, que tem rechaçado todas as tentativas partidas do governo atual. O Brasil hoje tem três ameaças: a sanitária, a econômica e a de condutores da cúpula governamental, que não são fãs da democracia. Por isso é importante seguir a mensagem do Papa Francisco, que diz: "estamos todos no mesmo barco, é necessário todos remarmos juntos, pois ninguém se salva sozinho".

ConJur — Em 2000, o país também enfrentava um dos maiores picos de violência. Conte um pouco sobre a situação vivida naquele momento, quando o senhor decidiu implantar o Plano Nacional de Segurança.

José Gregori — À época tinha coisas que comoviam o Brasil inteiro. Não pude ficar de braços cruzados quando aquele homem sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro, fez dos passageiros reféns e conseguiu segurar a televisão o vendo ameaçar todo mundo dentro do ônibus. No fim, ele foi preso, mas sacrificado no meio do caminho, chegou morto ou morreu logo depois na polícia. Um fato desse, polarizada a situação, eu tinha que ter uma resposta. Como não tinha o Ministério da Defesa, tinha o da Justiça, eu tive que fazer um Plano de Segurança Nacional.

ConJur — Mas ele não foi tão bem recebido, foi alvo de diversas críticas, inclusive.

José Gregori — Mas não foi feita uma fusão com o MJ, não tinha o Ministério da Segurança Pública. Tratava-se de um plano eficaz que, modéstia à parte, era melhor que as alterações na Lei Penal que o ministro Moro fez. O meu era melhor porque se preocupava também com os direitos humanos, que são necessários quando se faz um plano de segurança; não queria apenas punir.

ConJur — Foram muitos os projetos apresentados desde então para lidar com os problemas de segurança pública. Por que até agora o Brasil não pacificou o tema?

José Gregori — Porque ele implica em necessidade de educação, cultura, aperfeiçoamento institucional e minimização da desigualdade social, que são pressupostos da não violência.

ConJur — O senhor concorda com a fusão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública?

José Gregori — Os ministérios devem ser coisas separadas. O Ministério da Justiça às vezes tem que julgar a maneira como o Ministério da Defesa ou da Segurança Pública atuou em certos episódios. Se é uma coisa só, o Ministro da Justiça tem que se solidarizar com coisas bem feitas ou mal feitas. Por isso deveria ser separado, não uma coisa só. Tive a oportunidade de combinar os afazeres com Direitos Humanos e, embora tenha dado muito certo, assim que pude criei uma Secretaria de Direitos Humanos como um Ministério independente. Em alguns momentos, do ponto de vista do que eu tinha feito como Ministro da Justiça, se tivesse alguma coisa contra os Direitos Humanos, a Secretaria poderia protestar contra o que eu tinha feito. Essa separação é importante.

ConJur — Qual avaliação o senhor faz da delação, um dos institutos que o apelidado “pacote anticrime” de Moro procurou regulamentar?

José Gregori — A denúncia caluniosa sempre foi punida, como segurança de que só se processa quem realmente tiver feito algo. Mas a delação premiada ganhou palco excessivo. De uma certa maneira, eu coloquei uma das primeiras sementes no instituto da delação. Às vezes quando a testemunha sabe de alguma coisa que pode prejudicar um bandido, elas não falam perante o juiz porque sabe que terminado ali vai se prejudicar. Criei o serviço de proteção à testemunha, que começou na minha casa, sem ter nem lugar para colocar a testemunha que tinha que ser protegida. Aos poucos foi ganhando espaço e chegou num momento que precisava fazer uma lei.

No projeto que mandamos criando o serviço nacional de proteção à testemunha, eu coloquei um último artigo que dizia que, se o denunciado que processar colaborou de alguma maneira para que o juiz tivesse maior conforto na certeza, ele pode ser objeto, a critério do juiz, de um benefício. Era algo restrito e não obrigatório, de uma coisa super premiada como acabou a delação. Ficava a critério exclusivo do juiz a concessão do benefício, que podia ser talvez uma pena um pouco menor àquele que tivesse colaborado no trabalho do processo. Virou uma figura autônoma que se beneficiou de uma maneira que a sociedade premiou quem queria que fosse premiado. Esse instituto deve ser revisto.

ConJur — Como o senhor avalia o impacto da "lava jato" no sistema de Justiça?

José Gregori — Houve uma época de combate à corrupção que era um estado grave. Todos sabiam que havia colarinho branco, acontece que do gerente da empresa para os andares de cima não ia haver punição, não ia haver sequer averiguação. A "lava jato", graças ao esforço de alguns procuradores e do juiz Sergio Moro, quebrou esse tabu no Brasil; ela foi capaz de buscar até o ponto máximo de liderança.

ConJur — Mas com o afrouxamento de regras…

José Gregori — Pela primeira vez grandes empreiteiras do Brasil que seguiam as regras da corrupção e não eram incomodadas foram investigadas. Mas a verdade é que Moro não teve a grandeza e a qualificação interior de saber a importância que tinha tido e desfez isso, na hora em que aceitou um cargo num governo que, naquele momento, era pelo menos duvidoso. Para os mais espertos, era no mínimo duvidoso. Certamente cheio de arbítrios, cheio de boçalidade, cheio de incultura, cheio de incertezas. Tratava-se de um homem bem informado, que não fez exclusões, mandou até o Lula para a cadeia! Ele foi em cima da base mais intocável, que eram os empreiteiros, foi para cima de funcionários públicos, dentre outros.

Moro não tinha o direito de trocar a sua atribuição como juiz por inclinações políticas e aceitar um cargo desse, especialmente sendo uma pessoa razoavelmente informada sabendo que seria um governo duvidoso. Ele fez uma coisa importante no Brasil, mas não a teve. E desfez na hora que aceitou o cargo no governo Bolsonaro.

ConJur — Para muitos juristas, a atuação do Ministério Público nos últimos anos andou de mãos dadas com o punitivismo. O senhor concorda? Sempre foi assim?

José Gregori — Nos regimes autoritários vividos pelo Brasil, o Ministério Público sempre foi punitivo. Na democracia, ele tem um papel essencial que deve respeitar o equilíbrio do contraditório, que é dogma do regime de democrático.

ConJur — Como a Comissão Arns avalia o Governo Federal? A postura adotada em relação à epidemia foi a mais grave até aqui?

José Gregori — É claro que foi um dos momentos que Bolsonaro mais errou e mostrou seu autoritarismo e primitivismo de ideias. Para aqueles que têm alguma parcela de liderança ou de influência, o momento de uma epidemia é a oportunidade que tem de mostrar ser boa companhia. Tem que eleger a solidariedade, a boa palavra e não o terrorismo. Tudo o que o presidente atual não fez. Ele desqualificou a doença, chamou de gripezinha, depois não se fez responsável pela situação das pessoas quando soltou aquela expressão que vai ficar na história do Brasil, o "e daí?". Não tem uma expressão tão alienada quanto um "e daí?". Quer dizer, jamais um presidente de um país assustado, que é atingido mecanicamente por coisas desconhecidas e sem remédio que levam parte da família ao cemitério, devia usar uma expressão como essa. Então errou de A a Z, inclusive com a materialização do erro na troca de dois ministros da saúde, que hoje tem lá alguém que não se sabe quem é e nem o que faz. Quer dizer, se tem nota zero merecida é para o comportamento do presidente na pandemia.

ConJur — O presidente pode vir a ser responsabilizado?

José Gregori — Passa o tempo e a história procura mostrar os justos pelo princípio da contrariedade. A história revê, no sentido de reavaliar um determinado período, as pessoas que fizeram o país, que tiveram influência feliz ou não. E não há dúvida nenhuma, em termos reais e legais, que o presidente atual fez pessoas muito mais infelizes que felizes na pandemia.

Bolsonaro é um homem absolutamente destemperado e vive numa espécie de autoflagelação contínua contra ele próprio. É realmente difícil dizer que o homem não seja ruim da cabeça, porque mesmo a parte que ele poderia aproveitar, ele espezinha. Quando o governo parecia estar pacificando um pouco a pandemia para dar uma certa tranquilidade para a população, o presidente manda embora o ministro da saúde e nomeia um outro que não durou um mês. E agora não temos nem ministro oficial da pasta!

A primeira coisa que ele tinha que ter feito, como fizeram outros, era dizer que "o Presidente da República não tem família. Tem uma nova família que é o Brasil inteiro". Que os filhos fizeram de bem para o pai? Só criaram caso! Quer dizer, Bolsonaro é um homem que, por mais benévolo que você possa ser com ele, não encontra razões para se entender, dentro da lógica, como que a pessoa pode agir dessa maneira. Dentro das condições que estamos, perdeu as condições de funcionalidade e de governança que um Presidente da República tem que ter.

ConJur — Impeachment, como já tem sido ventilado, é uma saída razoável? Ou geraria ainda mais desgaste institucional?

José Gregori — O impeachment é uma saída prevista na nossa Constituição. Quando se chega o momento de acioná-lo é porque prevalece a consciência de sua utilização refletida nos votos do Congresso Nacional, que não há remédio que o segure. Não acho que no momento chegamos a este extremo no Brasil.

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!