"Crimes divulgados na imprensa têm pena maior"

6 de fevereiro de 2011, 8h22

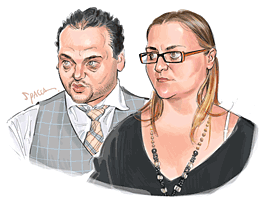

Os entrevistados desta semana são autores de um prodígio. São os defensores de um réu de homicídio (com agravantes), em que existe a arma do crime, o corpo, testemunhas e a própria confissão. Dez anos depois do crime, o cliente de Ilana Müller e Carlo Frederico Müller está em liberdade. A proeza fica ainda mais vistosa quando se sabe que o cliente se chama Pimenta Neves, o então diretor de redação do jornal O Estado de S.Paulo, que matou a namorada que o abandonou, a também jornalista Sandra Gomide.

Nesse caso, pelo qual passaram também outros profissionais, Carlo e Ilana enfrentam a ira da imprensa, sem susto. A dupla tem escola. O pai do casal é o jornalista Roberto Müller Filho, que foi diretor na Gazeta Mercantil, na Editora Abril e na TV Globo, um ícone de seriedade e competência. A mãe, eclética e ativa, foi atriz, passou pela Embrafilme, pelo Ministério da Justiça e hoje atua no DCI.

A vocação para enfrentar caminhos pedregosos não aparece só no caso Pimenta Neves. A dupla defendeu o médico Eugênio Chipkevitch no mais rumoroso caso de pedofilia no país e atua na estridente novela cujo ator principal é o banqueiro Daniel Dantas. Ela atuou na defesa do Banco Opportunity até o ano passado e ele defende o ex-presidente da Brasil Telecom, Humberto Braz, ao lado do criminalista Renato de Moraes.

Não é pouco para dois advogados que ainda não chegaram aos quarenta anos de idade ou para um escritório de dez anos. Ela é formada na PUC, tem mestrado em processo penal na USP e está fazendo doutorado na mesma área — também na USP. Com 37 anos, gosta de esportes radicais, cachorros e programas culturais. Ele, formou-se na Universidade de Guarulhos, com duas especializações na PUC, tem 39 anos, é charuteiro, coleciona relógios, canetas e, como a irmã, é fluente em inglês, francês, italiano e espanhol.

O trajeto dos dois entrevistados é peculiar, como o de quase todos advogados. Mas além de significativo é inspirador para quem inicia na profissão. Mostra, entre outras coisas, como se dá o processo de opções ao longo da carreira: um jogo a que todo profissional se submete para encontrar seu caminho e definir sua rota.

Leia a entrevista feita pelos jornalistas Márcio Chaer, Maurício Cardoso e Lilian Matsuura:

ConJur — Carlo, foi uma opção acertada deixar um escritório de renome, como o de Fábio Monteiro de Barros para, aos 29 anos de idade, abrir seu próprio escritório?

Carlo Frederico Müller — Chamaram-me de louco, maluco. Eu ganhava muito bem lá. Eu ganhava pelas causas, advogava só em casos grandes e estava muito bem colocado para um menino da minha idade. Um dia cansei, não era mais aquilo que eu queria. Mudou a minha filosofia de escritório, decidi me aproximar de uma relação mais parecida com a do médico e o paciente. Um traço da advocacia antiga, tradicional, que sempre foi assim. Porque nos grandes escritórios o cliente vira um número. E o advogado também. Você tem que “fazer” 3 ou 4 milhões por mês. Porque se deixar 70 mil, você não é ninguém, dependendo do escritório. Eles têm tantos casos e tão grandes que você vira um número, você é atendido pelo Junior do Junior.

ConJur — E você já sabia que atuaria em penal logo no início?

Carlo Frederico Müller — Sempre busquei dar amplitude à minha atuação. Tenho um livro de processo civil, duas pós em imobiliário com ênfase na parte contratual. Abri o escritório há dez anos voltado para o campo processual civil e direito civil. Houve quem apostasse que em seis meses eu fechava.

ConJur — Como foi seu ingresso na profissão, Ilana?

Ilana Müller — Eu trabalhei no Lila, Huck e Malheiros. Saí de lá para o Pitombo, onde me tornei sócia. Mas quis mudar meu perfil de atuação para cuidar menos de volume e empresas, para experimentar uma advocacia diferente.

ConJur — Penal?

Ilana Müller — Só penal. Aí eu fui trabalhar com o Nélio Machado, com quem fiquei cerca de seis anos, antes de ir para o escritório com o Carlo.

ConJur — Como foi o processo de escolha da área?

Ilana Müller — Eu sempre fiz penal. Sempre.

Carlo Frederico Müller — Entrei aos poucos na área penal. Descobri, com a prática, que o Código de Processo Penal é pobre se comparado ao de Processo Civil. O criminalista e o juiz da área criminal são bem menos formais, o Direito Penal é mais coloquial. Não há todo aquele mise en scène do processo civil. Entre os advogados que atuam no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, 95% são civilistas. Portanto, lá, essa formalidade do Direito Civil faz uma diferença danada na sustentação oral, na petição.

ConJur — Carlo, cite um exemplo na profissão?

Carlo Frederico Müller — Aprendi muito com o velho Fábio Monteiro de Barros, meu professor, tutor, amigo, meu sócio lá atrás… Porque na faculdade você não aprende Direito penal ou Direito civil, você aprende Direito. E está tudo lá, no fundo. Você tem que se basear nos princípios da lei, que é a mesma desde as 12 tábuas.

ConJur — Em que sentido?

Carlo Frederico Müller — O princípio, o espírito da lei é o mesmo. O princípio do Direito não muda.

ConJur — A lógica é a mesma?

Carlo Frederico Müller — O espírito da lei. Isso que é difícil a pessoa entender, o espírito da lei. O bom advogado, na minha concepção, entende o espírito da lei: “Por que essa lei foi feita?” E aí você muda algumas coisas, você pega o direito das obrigações, por exemplo, romano, é o mesmo direito conhecido. Mudaram algumas coisas pelos usos e costumes, mas o princípio não muda, o espírito não muda desde os primórdios da humanidade. E o Direito é uma coisa “una”. Então, aspectos que você tem de um lado no Direito penal, você pode se utilizar do Direito civil ou do Direito administrativo para utilizar aquilo na área penal. Você pode usar, às vezes, as partes criminais para a área civil. Uma vez, por exemplo, a gente estava fazendo uma ação de troca de guarda. A mãe queria tirar a guarda da menor do pai. E nós descobrimos que a mãe gostava de posar em fotos, com o namorado, na internet, nua, em atos obscenos e libidinosos. Com base nisso a gente fez o quê? Uma ação puramente de direito de família. O que é isso? O site é um site de acesso público, portanto é como se você estivesse na rua. Se você faz ato libidinoso na rua é atentado ao pudor. Atentado ao pudor é crime contra os costumes. Então, quando ela postar fotos dela com o namorado em um site público sem nenhuma verificação de idade, ela está cometendo ato de atentado ao pudor. Isso entra em crime contra os costumes. Os crimes contra os costumes é um dos motivos, na época, para perda da guarda e do pátrio poder. Então, nós puxamos todo um lado criminal para o direito civil. E nós ganhamos a ação com base nisso. Então, o direito é uma coisa só.

ConJur — Isso foi uma tentativa sua ou você já tinha visto alguém fazer essa transfusão?

Carlo Frederico Müller — Não. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Doutor Fábio Monteiro de Barros. Eu era estagiário dele e ele pegou… Principalmente na área civil, societária e comercial. Eu fui quatro anos assistente na PUC em Direito comercial. E ele pegou uma vez uma defesa trabalhista e falou: “Está aqui meu filho. Faz essa defesa para mim”. Eu falei: “Doutor Fábio, eu sou civilista. Isso aqui é Direito do trabalho”. Ele fala: “Ah, eu achei que você tinha feito faculdade de Direito.” E daí ele falou: “Meu filho, você tem que saber de tudo um pouco. Porque o especialista é aquele que sabe cada vez mais menos coisa.” E é uma verdade. Então, essa parceria nossa eu acho que é um dos grandes motivos do nosso crescimento. Porque eu aprendo muito no penal, ela aprende muito no civil. E a gente vê que as coisas acabam se intercalando no final.

ConJur — Vocês se formaram na mesma época?

Ilana Müller — Eu me formei antes.

Carlo Frederico Müller — Eu fiz administração de empresas antes, depois eu fui fazer direito.

Ilana Müller — Fiz Direito na PUC. Daí, fiz especialização do processo civil no Centro de Extensão Universitário. Tenho mestrado em processo penal na USP e estou fazendo doutorado em processo penal na USP.

ConJur — Foi difícil entrar na profissão?

Ilana Müller — Não. Não foi difícil. Eu também comecei em escritório grande, que já tinha bastante coisa.

ConJur — Você começou lá como estagiária?

Ilana Müller — Na verdade, comecei a estagiar desde o segundo ano. Eu fazia faculdade de história, mas não consegui me formar por causa do trabalho no escritório. Eu me formei, estava trabalhando no Lila, virei advogada lá. Fiquei um tempo. O Pitombo quis sair, abrir o escritório, aí eu falei: “Vamos juntos.” Virei sócia no escritório do Pitombo.

ConJur — É complicado entrar no mercado do Direito no Brasil?

Ilana Müller — Para entrar em bons escritórios é preciso conhecer alguém.

ConJur — O timbre do diploma faz diferença?

Ilana Müller — Faz. Os escritórios procuram estudantes da USP, PUC, Mackenzie, depois FMU. Mas na experiência prática não faz sentido escolher o currículo pela faculdade.

Carlo Frederico Müller — Eu falo por mim. Larguei a faculdade de Administração na FMU no último ano e fui estudar Direito na UNG, Universidade de Guarulhos, onde me formei. Tive excelentes professores, entre juízes e desembargadores. O diferencial é que falo cinco idiomas, o que facilita a entrada em um bom escritório. Nosso Direito vem basicamente do Direito europeu. Se você não falar francês, italiano, espanhol, só vai ler traduções, que têm muitos erros.

ConJur — Que peso tem o esforço pessoal?

Carlo Frederico Müller — A atitude do estagiário faz toda a diferença. Eu saía da faculdade, era o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Trabalhava sábados, domingos e feriados. Batia na porta e dizia: “Doutor, tem alguma coisa pra mim?”. Até ele me dar trabalho.

ConJur — Mesmo nas férias e no recesso do Judiciário?

Carlo Frederico Müller — Na área processual, não há férias. Todas as medidas acautelatórias, de urgência, continuam. Em ações de família, liminares de plano de saúde, também não há recesso. Na área do Direito Comercial, com due diligence, fusões, aquisições, não tem dia, não tem hora, não tem nada.

Ilana Müller — Quando o réu está preso, os prazos também correm normalmente.

ConJur — Ilana, por ser mulher, você enfrentou mais dificuldade que seu irmão na profissão?

Ilana Müller — Eu acho.

ConJur — As pessoas confiam mais nos homens?

Ilana Müller — Na área penal, parece que os clientes confiam mais nos homens. Cuido do caso de um menino preso por tráfico, de família boa, mas ele só quer conversar com o Carlo. Não quer falar comigo. Sinto que é mais difícil conseguir clientes quando se é mulher. Mas com o tempo eles acostumam.

Carlo Frederico Müller — Isso é engraçado.

Ilana Müller — Esse ainda é um mercado machista. São poucas as mulheres que se destacaram no Direito Penal, como a Joyce Roysen e a Dora Cavalcanti.

ConJur — Entre os réus nos processos penais há mais homens que mulheres?

Ilana Müller — Tem muita mulher também. O que muda é o tipo de crime.

Carlo Frederico Müller — Mulher comete crime também.

ConJur — Qual o crime predominante entre as mulheres?

Ilana Müller — Assassinatos. Mas não é com agressão física, é com veneno, por exemplo. Estelionato e fraude em empresas também tem bastante.

ConJur — Vocês costumam atuar juntos nos grandes casos?

Carlo Frederico Müller — Sim. Na maioria dos casos trabalhamos juntos.

Ilana Müller — No caso do Pimenta Neves, fizemos juntos o júri.

Carlo Frederico Müller — Fizemos as provas do júri juntos.

Ilana Müller — No processo contra o Eugênio Chipkevitch [médico condenado por pedofilia] também.

Carlo Frederico Müller — Ela é advogada do Banco Opportunity e eu do Humberto Braz [ex-presidente da Brasil Telecom]. Nesse caso, trabalhamos em parceria, mas são clientes diferentes.

Ilana Müller — Nem dava para ser juntos.

ConJur — Qual foi o primeiro caso de vocês juntos?

Carlo Frederico Müller — Foi o Pimenta Neves. Foi uma surpresa.

ConJur — Por que surpresa?

Carlo Frederico Müller — Foi o meu primeiro júri e o segundo júri da Ilana. E alcançamos um resultado histórico: pela primeira vez no Brasil, os debates foram feitos a portas fechadas, sem a participação do público. Até então, nunca houve um júri em que só os jurados participaram. Todas as pessoas do povo foram tiradas da sala.

ConJur — Foram vocês que pediram?

Ilana Müller — Sim. O assistente de acusação avisou que iria usar um documento sigiloso. E eu disse: “Então, vamos esvaziar o plenário”.

ConJur — Que tipo de documento justifica esvaziar o plenário do júri popular?

Carlo Frederico Müller — Por exemplo, laudos médicos psiquiátricos. Esses estão em segredo de justiça, em respeito ao direito constitucional à intimidade, à dignidade.

ConJur — Vocês acreditam que o Pimenta Neves foi perseguido?

Carlo Frederico Müller — Sem dúvida.

Ilana Müller — Foi. A imprensa não foi imparcial e eu critiquei muito essa postura na época. As pessoas falavam: “Poxa, mas você é filha de jornalistas, deveria entender o papel da imprensa”. Acredito que hoje ele está solto pela postura que tomamos de não falar com a imprensa. Em todos os outros casos de grande repercussão, as pessoas estão presas.

ConJur — Como entender que uma pessoa que confessou o crime, tem a arma do crime, tem testemunhas, esteja em liberdade?

Ilana Müller — Ninguém negou que ele era o autor do crime. Ele mesmo pegou o telefone e ligou para o jornal para dizer que atirou na Sandra [Sandra Gomide, jornalista que namorava Pimenta Neves e também trabalhava no jornal O Estado de S.Paulo].

Carlo Frederico Müller — Tanto que o nosso pedido no júri não foi o de absolver o senhor Pimenta Neves. O pedido da defesa foi de condenação. Mas de condenação pelo que ele fez, com base nas provas dos autos. Há uma onda no país de acreditar que os fins justificam os meios. Por exemplo, o médico Roger Abdelmassih foi condenado a 278 anos de prisão. Eliana Tranchesi [dona da Daslu] foi condenada a 94 anos de prisão. Isso é um escárnio, uma falta de respeito com a lei. Quando a Justiça é usada de forma injusta, é pior que o criminoso, pior que o crime cometido. É o Estado delinquente.

Ilana Müller — O Pimenta Neves pedia a semi-imputabilidade, para ser condenado por homicídio privilegiado, com pena mais baixa. Há diversos testemunhos, inclusive do advogado do jornal Manuel Alceu, que não pudemos usar no júri, de que o jornalista não estava bem, estava transtornado. Antes do crime, ele chegou a pedir demissão, mas não o deixaram sair, recomendaram um psiquiatra.

ConJur — O que é homicídio privilegiado?

Ilana Müller — É quando a pessoa não tem aquela intenção, está transtornada. Semi-imputável, vamos dizer assim. Sabe que matar é crime, mas na condição que ela está, não tem condição psicológica de agir diferente.

ConJur — Há quanto tempo vocês estão na defesa do Pimenta?

Carlo Frederico Müller — Nós saímos agora que o processo está nos Tribunais Superiores. Ainda há um pedido de Habeas Corpus no Supremo que é nosso. Cuidamos do processo durante seis anos.

ConJur — Como ele chegou até vocês?

Ilana Müller — Ele pegou a gente no colo.

Carlo Frederico Müller — Ele é muito amigo do meu pai [o jornalista Roberto Müller Filho]. Ele conheceu a gente na infância.

Ilana Müller — Quando ele foi preso, meu pai até ajudou a indicar advogado. Indicaram Arnaldo Malheiros e José Carlo Dias.

Carlo Frederico Müller — Na semana do homicídio, entrei na área cível. Quando deixamos a defesa, deixamos também a área cível. Na Ação Penal contra Pimenta, argumentamos que ele tinha a chamada diminuição de capacidade. Todos aqui somos potenciais assassinos. Ninguém gosta de ouvir isso, mas é verdade. É comum estar no trânsito e dizer: “Vou matar essa pessoa”. Você não mata porque está consciente, não tem arma. A diminuição de capacidade, que é estudada desde a Guerra do Vietnã, pode ser acionada por um simples “não!”. Podemos comparar o cérebro humano com o quadro de forças de energia. Quando há sobrecarga de energia, a chave cai. O cérebro, dependendo da descarga de adrenalina, dos impulsos elétricos, desliga algumas chaves. É uma ferramenta de proteção do organismo. Nesse momento, a pessoa perde a noção do que é certo, errado, e o organismo não responde aos impulsos do cérebro. O cérebro manda a mensagem: “Não faça”. Mas você faz, porque não consegue ter controle. Não é possível punir uma pessoa que não tem controle do seu corpo, é uma questão fisiológica, química.

ConJur — Pimenta Neves estava nessas condições quando cometeu o crime?

Carlo Frederico Müller — Foi uma situação em que ele não tinha controle. Pimenta não tinha sequer uma multa de trânsito. Não houve premeditação, nenhuma das agravantes que o Ministério Público queria usar na denúncia. Houve, sim, um espetáculo da mídia, um frenesi. Márcio Thomaz Bastos, em um artigo sobre o caso da atriz Daniela Perez, já dizia: Um furo de reportagem é um barulho, e quanto mais barulho a mídia faz, mais a população se compadece, quanto mais a população se compadece, mais covarde fica o magistrado de tomar a decisão correta. A partir daí, a condenação já não é uma decisão jurídica, é a decisão que o povo quer. No Direito, não existe nada que é certo ou errado. Quem falou que matar é crime? Você pode matar uma pessoa legitimamente. Eu posso te matar para defender minha irmã, para me defender. Tudo tem que ser analisado de uma forma ampla e geral.

ConJur — E na área cível, ele também foi condenado a pagar indenização?

Ilana Müller — O Tribunal de Justiça de São Paulo o condenou a pagar indenização de R$ 400 mil para os pais da Sandra. Mas na primeira instância nós ganhamos. Na segunda instância, não foi mais o Carlo que cuidou da defesa.

Carlo Frederico Müller — Há duas correntes na indenização por dano moral. A que usei no caso do Pimenta foi de que o dano moral não pode ser indenizado com dinheiro, porque quando se define um valor para sua moral, ela passa a não ter valor nenhum.

ConJur — Esse é um jogo de palavras, não?

Carlo Frederico Müller — Não. Não é. Aprendi com o meu pai: moral e ética são coisas que não têm preço. No momento que se define um preço, basta para esse preço e acabou. Se eu disser que a minha moral vale US$ 100 milhões e você me pagasse, eu seria uma pessoa sem moral com US$ 100 milhões no bolso.

ConJur — Mas esta não é uma forma de mitigar a dor, reparar o aborrecimento ou atenuá-lo?

Carlo Frederico Müller — Você nunca repara.

Ilana Müller — Por mais que você tenha o dinheiro, a dor continua.

Carlo Frederico Müller — A função da condenação em dinheiro é punir, inibir a pessoa para que não cometa o mesmo ato delituoso. Mas é preciso ter parâmetros. Não adianta condenar uma pessoa que ganha R$ 10 mil por mês a pagar R$ 1 bilhão. Ela não terá como pagar e, portanto, não serviu de punição.

ConJur — Quanto pesa a cobertura de um caso pela imprensa?

Carlo Frederico Müller — Na França, por exemplo, casos de grande repercussão têm sigilo absoluto, porque a exposição prejudica o julgamento. Se o Brasil fosse um país mais sério, com instituições mais sérias, os casos do Pimenta Neves, dos Nardoni [casal condenado pela morte da filha, que caiu da janela do apartamento], ou qualquer outro de grande repercussão, seriam julgados por um tribunal internacional. Pela lei, os cidadãos que farão parte do júri devem decidir com base no que está nos autos. Ou seja, em tese, ele nunca poderia ter ouvido falar sobre o caso. Como um júri pode ser isento depois de ouvir tantas acusações?

Ilana Müller — A memória das pessoas tem um limite, é seletiva. No primeiro dia, as testemunhas apresentam uma versão. Quando vão falar com o juiz, outra. No plenário, outra. Não é por maldade, mas a pessoa ouve a informação que saiu na imprensa, no jornal, na Rede Globo, e acaba usando aquela versão como se fosse a dela.

Carlo Frederico Müller — No dia do julgamento do Pimenta Neves, no Fórum de Ibiúna, havia um tumulto. Ele foi ameaçado de morte, as pessoas ameaçaram invadir o fórum. Tivemos de despistar os jornalistas. Um dia antes, ele saiu de casa, foi para o nosso escritório e de lá para o Fórum. Toda a imprensa esperava na porta da casa dele no dia do julgamento. Imagine uma pessoa do júri que quisesse inocentá-lo. Mesmo assim, conseguimos três votos em favor da semi-imputabilidade. Se tivéssemos o quarto voto… Será que essa quarta pessoa deixou de votar por medo do que poderia acontecer? Quando o juiz informou na sentença que ele permaneceria solto, em liberdade, entendemos que a decisão foi correta. Há presunção de inocência.

ConJur — Uma decisão do Supremo confirmou a liberdade?

Ilana Müller — Sim. Reafirmou que ninguém deve cumprir pena antes do trânsito em julgado, já que é possível recorrer da sentença e, com isso, até absolvê-lo. Pela decisão, se ele não desse motivos para ser preso, poderia aguardar em liberdade até o trânsito em julgado.

ConJur — Por que o caso de Pimenta Neves demorou tanto para ser julgado?

Ilana Müller — O Tribunal de Justiça entrou em greve, duas greves, atrasou todos os processos e não era por conta do advogado. Fora isso, tentamos ouvir apenas uma testemunha fora do país, a ex-mulher dele, e o governo brasileiro mandou a carta rogatória para o órgão errado nos Estados Unidos.

Carlo Frederico Müller — Levou um ano e meio para chegar no órgão errado. A defesa pediu a carta rogatória, com sete perguntas. O juiz não só deferiu como fez outras 20 perguntas. O Ministério Público fez outras 15 perguntas. Ou seja, o juiz e o Ministério Público fizeram 35 perguntas e nós fizemos sete perguntas. Até fazer toda a tradução, levou um ano e meio, e chegou no órgão errado.

ConJur — Outro caso de grande repercussão de que cuidam é o do médico Eugênio Chipkevitch, condenado por atentado violento ao pudor de pacientes.

Ilana Müller — Pegamos o caso já transitado em julgado. Não tivemos interface com a imprensa nesse caso, mas a ação nasceu de vídeos que foram colocados no ar no programa do Ratinho. Acharam as fitas que ele filmava em uma caçamba de lixo e levaram para a televisão. A Polícia usou essas fitas para identificar as vítimas.

Carlo Frederico Müller — Com todo esse espetáculo midiático alguns magistrados se acovardam e para dar uma resposta à sociedade impediram a produção de prova. Entramos com Habeas Corpus no Supremo para pedir a produção de provas. Não entendo porque no Brasil há essa ânsia de acabar com o processo logo e de prender a pessoa logo. Por que não deixar produzir a prova e daí sim condenar com uma convicção, se o réu tiver que ser condenado? O réu é sagrado. Pobre do país que não protege o seu réu. O juiz não está lá para atender os anseios da sociedade, está lá para defender o que é correto, o que é direito.

Ilana Müller — Para aplicar a lei. Ele tem o convencimento, ele pode interpretar, mas tem que aplicar a lei.

Carlo Frederico Müller — No caso do Eugênio, uma das supostas vítimas, não era vítima. Uma das pessoas pelo qual ele foi condenado entrou com uma ação de indenização por danos morais. Muitos anos depois, desistiu da ação dizendo que não foi abusado. Ele não se reconheceu no vídeo usado para condenar o médico.

Ilana Müller — O Ministério Público viu os vídeos, fez perícia e o denunciou. A defesa só teve acesso a todo o material quando já tinham sido ouvidas as testemunhas de acusação. Como fazer a defesa dessa forma? Por isso, apresentamos HC ao Supremo, junto com o advogado Roberto Podval, para discutir essa questão. Estamos questionando também a continuidade delitiva. Ele foi condenado a 120 anos de prisão por atentado violento ao pudor contra oito crianças. Se ele tivesse matado oito crianças, não seria condenado a mais de 30 anos.

ConJur — O crime de repercussão costuma receber pena maior.

Carlo Frederico Müller — Sem dúvida. Esse é o problema da imprensa: ser irresponsável na divulgação das notícias. A boa imprensa escuta primeiro o acusado. Hoje, a acusação tem sempre mais força.

Ilana Müller — Ninguém é contra a liberdade de imprensa. Sabemos do seu importante papel para a sociedade. Mas somos contra o pré-julgamento, a condenação antecipada. A tendência dos jurados é decidir da forma como a mídia revela os fatos. Outro problema é a publicação de documentos confidenciais. Se a informação chega ao jornalista, ele tem o dever de publicar, falar sobre o conteúdo, mas é errado divulgar o áudio da escuta telefônica ou estampar um relatório com o carimbo “Confidencial” na íntegra.

ConJur — Chipkevitch também responde ações civis?

Carlo Frederico Müller — Hoje são três ou quatro. Mas nenhum menor pediu indenização. Temos processos dele contra a imprensa.

Ilana Müller — Toda vez que se fala sobre pedofilia no país estampam uma foto dele no jornal, na televisão. Para quê? Ele já está preso, já foi punido pelo que fez.

Carlo Frederico Müller — Há ainda um pedido de indenização de R$ 1 milhão de uma pessoa que escreveu dois artigos como coautora de um livro que ele queria publicar, mas não conseguiu. A pessoa argumentou que ia ganhar dinheiro com o livro que seria publicado e, por isso, tem direito a uma indenização. É uma barbaridade.

ConJur — Essa pessoa ficou com a clínica dele?

Carlo Frederico Müller — Não, ninguém ficou com a clínica. Está fechada.

ConJur — As pessoas costumam associar a imagem do advogado com a do seu cliente? Como vocês lidam com isso?

Ilana Müller — É claro que as pessoas confundem. Mas é preciso ter responsabilidade dentro da profissão que escolhemos. Eu não sou a favor do estupro, da evasão de divisas. Sou cidadã também, não quero ser assaltada ou que matem alguma pessoa querida. Defendo que o direito seja aplicado de acordo com a Constituição, que a pessoa tenha efetivamente o direito de defesa. O advogado é fundamental para a democracia, para o exercício da justiça, para se chegar a uma sentença justa.

Carlo Frederico Müller — A partir do momento que estou no meu escritório não julgo, não sou ninguém para julgar quem está lá. O meu papel é fazer com que seja julgado dentro dos termos da lei, de forma justa e correta, usando todos os mecanismos que a lei permite. Muitas vezes, os mecanismos usados para condenar são totalmente contrários a forma da lei. Não temos muito como questionar, a não ser nos tribunais superiores, no Supremo, que costuma ser bastante criticado, como no caso em que o ministro Gilmar Mendes soltou o banqueiro Daniel Dantas. Soltou porque tinha que soltar. Ele é uma pessoa que sabe muito mais do que a maior parte das pessoas. E tem capacidade muito maior para julgar, porque está afastado da população, da Polícia, do promotor. Eles sofrem pressão, mas sofrem menos. “E por que soltou o Pimenta Neves e não soltou a Suzane Richtofen?” Porque cada caso é um caso.

ConJur — Vocês também atuaram em casos que envolveram o Daniel Dantas.

Ilana Müller — Junto com o Nélio Machado, eu advoguei para o Daniel Dantas no caso da Kroll [a suspeita era de que a Kroll foi contratada por Daniel Dantas para espionar executivos da Telecom Italia e o alto escalão do governo Lula por conta da disputa pela Brasil Telecom] e também no processo da operação Satiagraha. O Nélio saiu do caso e eu continuei.

Carlo Frederico Müller — Eu advogo até hoje para Humberto Braz [ex-presidente da Brasil Telecom], inclusive na ação derivada da operação satiagraha e também sou assistente da acusação no caso em que o Protógenes é réu — processo que está agora no Supremo, sob relatoria da ministra Ellen Gracie. Nessas ações, faço parceria com o Renato de Moraes.

Ilana Müller — Daniel Dantas era acusado, junto com a Kroll, de formação de quadrilha e corrupção ativa. Ao analisar o processo, o TRF-3 deixou apenas a acusação de formação de quadrilha, que é uma coisa esquisita. Formação de quadrilha para quê?

ConJur — Existe jurisprudência para sustentar um caso de formação de quadrilha isolado?

Ilana Müller — Não, mas é que, em tese, este é um crime autônomo. A pergunta que se faz é: quais crimes ele queria cometer? A quadrilha foi formada para cometer quais ilícitos? No meu entender, não há essa informação no processo.

ConJur — A Kroll também continua no processo?

Ilana Müller — Continua, em alguns processos. O TRF tirou do processo a acusação por diversos crimes, justamente porque a denúncia estava inepta. Narrava fatos que não se enquadravam em um tipo penal.

ConJur — O processo em que defende Humberto Braz é o da Satiagraha?

Carlo Frederico Müller — Não.

Ilana Müller — Esse caso é, na verdade, o que deu início a Satiagraha. Prenderem documentos e HDs do Banco Opportunity. No TRF, Dr. Nélio e eu conseguimos manter o material lacrado, já que o banco não era alvo da investigação da Kroll. O juiz não decretou a quebra de sigilo da instituição financeira, de seus correntistas. Não tinha o menor cabimento violar esses direitos de uma empresa que não era alvo da investigação.

ConJur — A 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo cuidava desse caso?

Ilana Müller — A 2ª Vara no começo cuidava do caso da Satiagraha. Mas veio para verificar se tinha alguma relacionada com o caso do mensalão. Por isso era a vara preventa para casos afetos ao mensalão. O Ministério Público pediu para deslacrar o material, abriram e depois chegaram os primeiros relatórios do delegado Protógenes dizendo que não havia relação com o mensalão. Enviaram o processo para a distribuição e caiu na 6ª Vara Criminal Federal, onde era titular o juiz Fausto De Sanctis.

Carlo Frederico Müller — Uma das acusações mais absurdas foi a de organização criminosa.

ConJur — Por quê?

Carlo Frederico Müller — No Brasil, existe um princípio básico: se não há tipificação criminal no Código Penal, não é crime. Na lei interna, não existe o crime de organização criminosa.

Ilana Müller — A organização criminosa não está tipificada. Há uma previsão na Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil, mas se o país aceita e quer participar desses mecanismos de cooperação, tem que posteriormente integralizar a previsão no sistema brasileiro e aprimorar a lei interna.

ConJur — O Ministério Público tenta emplacar uma condenação mesmo sem lei?

Carlo Frederico Müller — Sim. E a Justiça já aceitou a acusação, o que é um absurdo.

Ilana Müller — É questionável. Vamos esperar uma decisão do Supremo. Não defendemos o cometimento de crimes, mas é preciso tomar cuidado com o chamado Direito Penal do Inimigo, aquela percepção de defesa do Estado sem preservar as mínimas garantias constitucionais do indivíduo.

Carlo Frederico Müller — No texto frio da letra da lei não há crime sem lei anterior que o defina. Então, antes de condenação por organização criminosa, é preciso editar uma lei. Hoje, qual é a função do Ministério Público?

ConJur — Qual é?

Carlo Frederico Müller — É ser fiscal da lei.

Ilana Müller — E na área criminal, o MP exerce dupla função.

Carlo Frederico Müller — Hoje, a função do Ministério Público, infelizmente, se confundiu muito com a de acusação. E a função do Ministério Público não é só a de acusar, mas é também de fiscalizar o cumprimento da lei. Quando o juiz indefere um pedido da defesa para produzir uma prova, por exemplo, dificilmente ouvimos o representante do MP defender a produção de uma prova. É muito complicado isso.

Ilana Müller — O projeto de reforma do CPP está tentando modificar isso um pouco. É complicado lidar com essa figura híbrida no Direito Penal. Seria melhor que no processo penal o promotor fosse reconhecido como parte. Ele vai produzir provas, e não ser um fiscal da lei. Com isso, não haverá desequilíbrio na relação.

ConJur — O papel do advogado no processo é a busca pela verdade?

Carlo Frederico Müller — Não.

Ilana Müller — Não. Em tese ou em princípio, todo mundo está ali para chegar no mais próximo possível do que aconteceu, na verdade atingível. O que o advogado faz é mostrar os fatos favoráveis ao cliente, que não estão, necessariamente, na versão apresentada pelo Ministério Público.

ConJur — Agora, se não é papel do advogado buscar a verdade absoluta, também não é do promotor?

Carlo Frederico Müller — É o papel do promotor, sim. Ele não é parte. Qual é a função do advogado? Apresentar a defesa do seu cliente e buscar sempre inocentá-lo. O advogado nos termos da lei não faz ilícito, ele faz as provas e briga pela produção das provas que ele não consegue produzir junto ao juiz. Deveria ter o apoio do Ministério Público. Se você mata alguém, me contrata e confessa: “Dr., eu matei”, não tenho a obrigação de dizer para o juiz que você matou. Já o promotor tem que te acusar, porque tem testemunha e o relatório do inquérito policial diz que você matou. Ele tem que buscar a verdade e se chegar à conclusão de que você é inocente, tem que dizer que você é inocente.

ConJur — Ilana, costuma-se dizer que fazer justiça não é o de se vingar. Justiça não é vingança. Isso é só uma frase de efeito?

Ilana Müller — Não. O Direito não pode tutelar a vingança. Há uma discussão muito grande em relação ao papel da vítima no Direito Penal. A vítima tem ou não tem o direito de pedir para agravar a pena? No meu entendimento, a vítima tem o direito de processar e de que seja punida a pessoa que de fato praticou o ilícito. Mas não tem o direito de querer que a pena triplique simplesmente por rancor, por raiva. O Direito não está aí para isso. Saímos da época em que se fazia justiça com as próprias mãos.

ConJur — Mas a população brasileira, na área penal, principalmente, entende como vingança mesmo, não é?

Ilana Müller — Muita gente entende. Corrigir depende de uma mudança de mentalidade. É preciso haver mais diálogo, os cidadãos precisam conhecer melhor os seus direitos, os seus direitos básicos. Mas, repito, o Direito não tutela a vingança.

Carlo Frederico Müller — Buscar justiça é diferente de perseguir a vingança. A vingança é o velho ‘olho por olho, dente por dente’. A busca pela vingança não tem regras, não tem limites. Perseguir a justiça é diferente. “Olha, eu fui assaltado por esse cidadão preso em flagrante. Eu quero que a justiça seja feita.” Eu estou dentro da lei. Tenho direito de andar na rua e se eu sigo as normas, pagos os impostos, esse cidadão também tem que seguir.

Ilana Müller — Agora, podemos entrar na questão do rico e do pobre. As pessoas com melhor condição econômica conseguem contratar advogados que tenham mais tempo para se dedicar ao processo. Não é possível restringir o direito constitucional de uma pessoa, porque ela tem dinheiro. Não se pode discriminar os ricos, nem os pobres. É preciso aumentar o número de advogados do Estado, aumentar os salários. O grande problema é que eles têm uma quantidade excessiva de casos, é desumano. A pessoa não tem condições de ir no detalhe de todos os casos.

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!